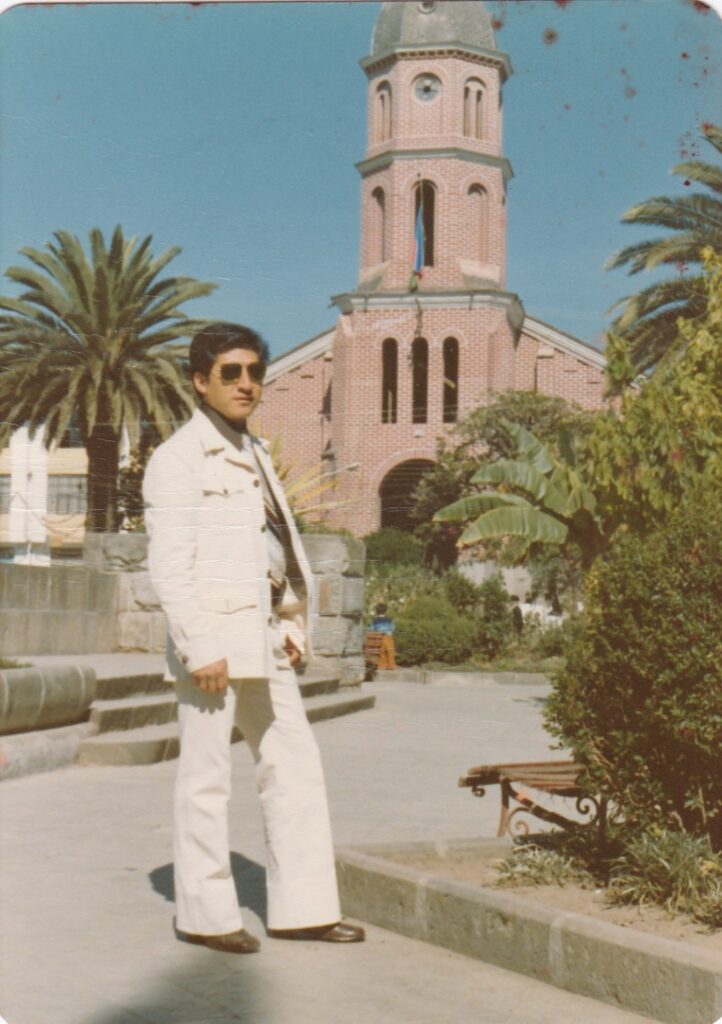

Presentamos a don Eduardo Alianza Rubio, “el chullita quiteño” radicado desde hace 55 años en Otavalo. El nació el 5 de marzo de 1945 en el tradicional Barrio de La Ronda, en la ciudad de Quito. Sus padres fueron don Angel Arturo Alianza y doña Luz María Rubio. Es el segundo de cinco hermanos. Estuvo casado con la señora Martha Pasquel con quien tiene tres hijos: Judith, Angie y Fabricio.

La primera vez en Otavalo

No se ha borrado de su mente el viaje de quinto año de la Escuela Santo Domingo, de Quito. En un bus grande de la Flota Imbabura, los profesores habían organizado el paseo escolar hacia la Provincia de Imbabura. Por la antigua vía empedrada hacia Otavalo, los buses se movían lentamente en medio de la abundante fauna. Sin embargo, al llegar a la altura de Cajas el paisaje se abrió espléndidamente y contempló por primera vez la Laguna de San Pablo. Dice que fue una escena hechizante. Al jugar en las aguas de la laguna “por donde era pambito”, pudo mirar de cerca los peces. Fue un mágico momento que continuaría al entrar a la ciudad.

El mismo lo relata, “el bus se detuvo en la parte alta del barrio el Empedrado, que en ese tiempo era como un gran balcón, porque no había casas grandes que taparan la visión de la ciudad y la calle Olmedo reptaba hasta arriba con gradas de piedra y de tierra, de las casas salía el humo de sus hogueras y en los tejados habían muchos vicundos, que parecían como el Nacimiento que en tiempos de Navidad solía hacer mi madre. Quedé encantado y sorprendido y me dije. ‘Cuando sea grande vendré a Otavalo'”. Tenía 11 años de edad.

Después de la conscripción, con el título de Técnico en Radiotecnia otorgado por el Colegio Técnico Don Bosco, llegó la hora de tomar la decisión más radical de su vida: separarse de su familia para ir a probar suerte en Otavalo. Al principio, sus padres lo tomaron con recelo: “quespes, vaya a dormir, no moleste”. Eduardo insistió tanto hasta obtener finalmente el permiso de sus padres: “qué ilusión, qué gusto, vaya hijito y que Dios le bendiga”.

Puso un poco de ropa en sus maletas, recogió las herramientas de trabajo, tomó el bus y se vino a Otavalo. Era el mes de junio del año 1965, tenía 20 años. Alquiló un cuarto en la casa del señor Lucho Paredes, junto al Teatro Apolo. Pintó un letrero en una cartulina “Radiotecnia” y esperó unos días. Dos semanas llegó el primer cliente. Con ese primer encargo pudo conseguir víveres para dos semanas.

Pronto se regó la voz y comenzó la tarea cotidiana de reparar cualquier aparato electrónico que le pidan. En esta vivienda-taller, porque el cuarto no daba a la calle, después de dos años se mudó a un taller más amplio ubicado en la esquina de las calles Sucre y Juan Montalvo donde estuvo tres años.

Nos cuenta que se las ingenió para hacer un rótulo con luces tintilantes, por primera vez en la ciudad de Otavalo.

El último local, en la confluencia de las calles Abdón Calderón y Modesto Jaramillo es el más recordado por la gente en Otavalo. Situado frente al Jardín de Infantes 31 de Octubre, allí laboró reparando artefactos eléctrónicos por 37 años. En este período conoció a su esposa con quien estuvo casado por 29 años.

Afición por la electrónica

Como la filosofía, que comienza con interrogantes, Eduardo se preguntaba la razón por la cual la plancha se calienta, cómo funciona el reloj. De niño creía que en las radios había hombres pequeñitos haciendo funcionar el aparato. Desarmaba los reverberos y los volvía a emsamblar. Esta curiosidad hizo que su afición se transformara en un modo de vida.

Sus hijos arrojan más luz acerca de la personalidad de Eduardo, o el “maestro Telestar” como es también conocido.

Judith, la hija mayor, relata que “para definir a mi padre se necesitan muchos verbos y adverbios porque su vida es un eterno trajinar. Por ejemplo, bailar disfrutando un tango, un vals, un saltashpa, un albacito o cualquier ritmo, en cualquier calle donde estén guitarreando. Cantar con su voz de artista “El Chullita Quiteño” a todo pulmón, tarzanear sobre el río Machángara, jugar rayuela, zambullirse, reparar motos, autos, la repisa, la tubería, alinear la antena de TV en el techo de la casa, jugándose la vida para mejorar la señal. Construir un bote de madera y darse el lujo de navegar en las cristalinas aguas del Lago San Pablo. Construir en madera un armario, una cama, una radiola que funcione para mis muñequitas. Declamar, escribir poemas, arreglar la tele, arreglar el equipo de sonido, arreglar un candado, enseñarme a usar el “cautin”, o enseñarme lo que es un amperio, o a rebobinar un motor. A comer cueritos asados que vende la señora que pasa los jueves en la tarde. A comer las tortillas con caucara que vende la señora que pasa a las 11am. Tomar fotos exquisitas en las que el cielo suspira ante el imponente paisaje, tomar videos multicolores, crear películas merecedoras de un Oscar.

Hay una película con un final trágico para el protagonista; el cortometraje se llama “El Rey del Hogar”. Cuenta la historia de un hombre común y corriente que arriesga su vida ante los sortilegios del diario vivir. El Rey es luego bañado en calzoncillos a manguera de agua fría por parte de su amantísima esposa, pero lo que no estaba incluído en el guión era que un dedo del pie sea aplastado con una piedra que su primogénita la dejó caer para terminar embarrado de una sustancia provista por su segunda guagua. Narrada por Marcio José Eduardo Alianza Rubio, es simplemente hilarante”.

Angie, la segunda hija, nos cuenta que “mi papi es un personaje muy divertido. Yo lo recuerdo siempre haciendo fotografía o con su máquina filmadora. Tenemos un gran repertorio de películas y videos así como también muchas fotografías de todos los paseos que hemos compartido y en cada uno de ellos él hace algo para ganarse un sobrenombre: Pulgarcito, Ceniciento, Juan sin Miedo, Tío Armonía, Leñita, Caipiriño…y la lista sigue”.

El último hijo, Fabricio, nos cuenta que su padre “siempre tiene una actitud positiva ante cualquier problema, algo que me solía decir ‘para todo hay solución menos para la muerte’. Siempre es paciente y con cariño nos ha dado las herramientas para salir adelante, su calidez, honradez y respeto por los demás y la naturaleza han sido ejemplo para forjar las personas que somos ahora. Encuentro fascinante que mi padre a su edad siga tan activo, fuerte y trabajador. El lleva a Dios en su corazón y cree que está presente en cada animal, planta o acto. Yo lo veo como un ejemplo de perseverancia, humildad y trabajo, sin el no estuviera en donde estoy y no sería la persona que hoy soy”.

El paso de los años es evidente cuando las canas aparecen o la sabiduría se vuelve natural. Eduardo ha estado pasando por una etapa de redescubrimiento de sí mismo: ¿Quién es el hombre? Su vasta experiencia le ha ido dejando claves para entender que un acto nunca es aislado, hay un cosmos mutuamente interconectado capaz de ser conocido a través de la conciencia personal. En una noche negra cuando hubo un apagón de luz, experimentó el sentido de la vida: no luz, no sonidos, solamente oscuridad. Soledad absoluta que le otorgó la idea de que no estaba solo en el universo.

Cerramos esta reseña con la frase atribuída al Emperador Julio César: “Veni, vidi, vici” (vine, ví, vencí). En el caso de Eduardo, vino, vio y fue atrapado por el encanto de Otavalo. Esta es una ciudad de artesanos, gracias a ellos la ciudad mantiene el espíritu emprendedor. A la ciudad le ha dado 55 años de trabajo abnegado y reconocemos su labor inmensa para solucionar los desperfectos eléctricos o solamente para prestar su oído durante una conversación. Para todo se presta don Eduardo Alianza Rubio. Este año ya cumplió los 75 años de existencia. Le auguramos más dicha en los años futuros como el protagonista principal de una película que incluya todo su repertorio escondido.

__________

Fuente: Alianza Rubio, Eduardo. Comunicación personal, 3 de octubre de 2020.